華僑式ファイナンスリテラシー

はじめに:なぜ「お金の教養」が成功に直結するのか

華僑が世界中で成功を収める

大きな理由のひとつに、

「ファイナンスリテラシー(金融リテラシー)」

の高さがあります。

単にビジネスの才能や勤勉さだけではありません。

彼らはお金の流れを深く理解し、

資本を味方につける術を知っているのです。

日本ではまだ「お金の話はタブー」

「借金は悪」「貯金が美徳」と

いった価値観が根強く残っています。

しかし、世界の富裕層はまったく

異なる考え方で資産形成をしています。

華僑式ファイナンスリテラシーは、

日本人がこれからの時代にこそ

学ぶべきお金の思考法といえるでしょう。

華僑が重視する「お金に働かせる」考え方

日本では「一生懸命働くこと」が

美徳とされてきました。

しかし、華僑の富裕層は「自分が働く」ことよりも

「お金を働かせる」という発想を持っており、

例えば、得た利益を事業の再投資、不動産、株式に

分散して運用し、資産が資産を生むサイクルを構築します。

ここでは、労働収入ではなく資産収入を重視し、

長期的に安定した富を築いていくのです。

「借金=悪」という誤解を正す

日本では借金に対して否定的な印象が

強くありますが、華僑のビジネスマンたちは

「良い借金」と「悪い借金」を明確に区別しています。

事業の拡大や不動産投資における

レバレッジ効果を熟知しており、

金融機関からの信用を得て資金調達を行い、

それを資産形成に活かします。

借入金で得たキャッシュフローが

元本と金利を上回れば、

それは明確な利益であり、

これこそが富裕層の王道なのです。

富裕層が重視する「資産ポートフォリオ」

世界の華僑富裕層に共通しているのは、

安定的な資産ポートフォリオを組んでいる点です。

具体的には以下の3つが中心となっています:

• 不動産:現物資産としての安定性とインフレ対策

• 株式:企業の成長とともに資産も増えるダイナミズム

• 債券:安定的な利回りと低リスク運用

このバランスの取れた運用は、

経済変動時にも資産を守る「防御」として機能し、

長期的な成長の「攻め」となります。

金融機関との付き合い方:信用を資本に変える

華僑は「信用」をお金に換える術に長けています。

事業で利益を上げ、しっかりと納税することで

金融機関からの信用を得ます。

信用が高まると、

より大きな融資を受けられるようになり、

その資金をさらに事業や資産運用に

回すというサイクルが回るのです。

このように

「信用→借入→運用→利益→さらなる信用」の

循環こそが、華僑式ファイナンスの核です。

学びと実践に投資する姿勢

多くの華僑は、若いうちから

「お金の教育」に積極的です。

MBA取得や会計・税務の知識、

さらには現場での商売経験など、

自らに投資する姿勢を持っており、

実践で得た経験をもとに、自分自身の判断力を高めていきます。

日本では金融教育が

ほとんど行われていないため、

社会人になっても投資や借入の知識に

乏しい人が多いのが現実です。

日本人が陥りやすい思考との違い

日本では「貯金第一」「リスクは取らない」

「副業は悪」という価値観が根強く残っています。

しかし、それではインフレや経済の変動に対抗できません。

華僑は、リスクとリターンを正しく理解し、

計算されたチャレンジを重ねていく文化があり、

また、「お金は感謝の総和」

「お金は価値を交換するための道具」

として捉えており、

単なる蓄積ではなく

「使い方」に焦点を当てているのです。

まとめ:お金を学ぶことが人生を変える

ファイナンスリテラシーの高さは、

人生の選択肢を増やします。

多額の融資を受けて事業を拡大できる、

経済的自由を得て時間を自由に使える、

家族や社員を豊かにできる、

すべては「お金の教養」があるか

どうかにかかっているのです。

これからの時代、日本人が華僑から学ぶべきことは単なるビジネスのテクニックだけでなく、この「金融IQ」そのもので、貯金だけに頼らず、資産を増やす知恵を持ち、信用を資本に変えることで、経済的自由と安心を手に入れることができるのです。

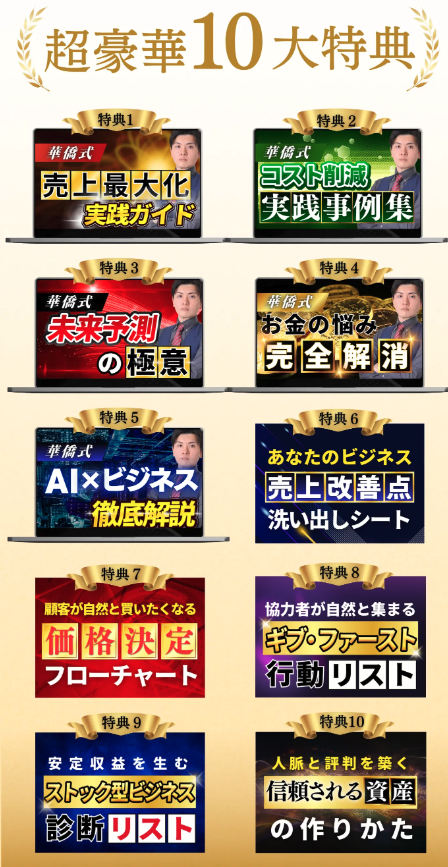

99%の日本人が知らないシン華僑の教え

シン・華僑の教えについてのセミナーについては積極的に行なっております。

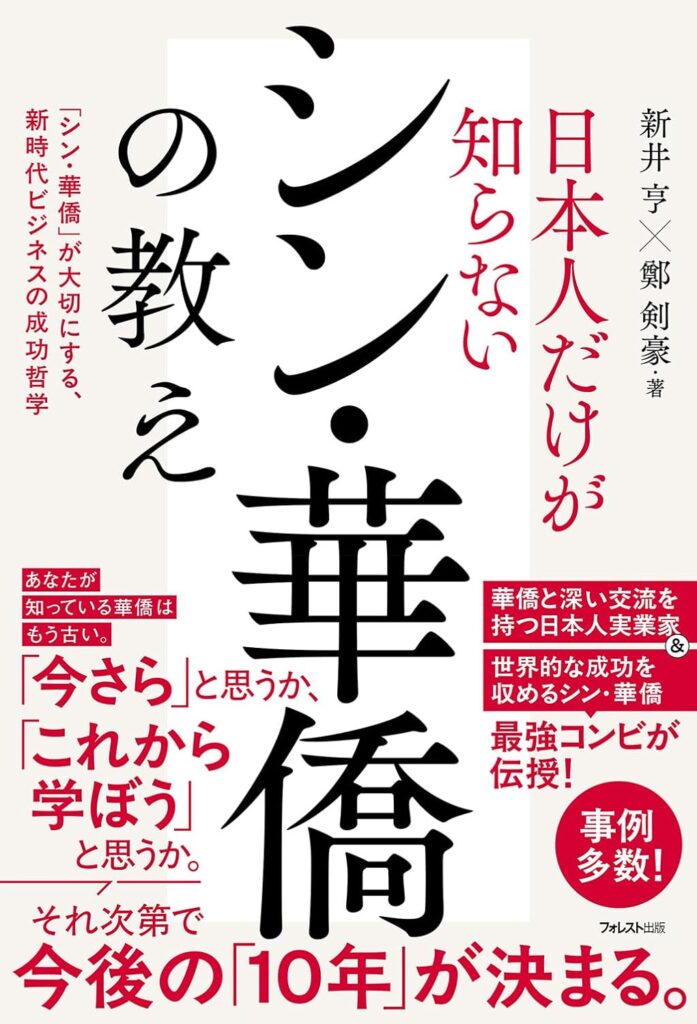

書籍を読んでもらえるといかに日本式経営と華僑式経営が違うかを理解できます。

まとめ

書籍を読んでからセミナー受講されるとより深い理解を得られるとおもいます。